生平略要

孔伯华(1884-1955),名繁棣,祖籍山东曲阜。他精通文史,尤善岐黄,是我国著名的中医学家、中医教育家。幼年始随祖父宦游各地,在祖父的影响下放弃了科考,走上了学医之路。他博览群书,取各家之长,融会贯通,形成了一套具有独创性的学术体系,取得了显著疗效。

孔伯华从金代医家河间学派创立人刘完素及元代朱丹溪的学说中吸取了“世态居民有变”“阳常有余,阴常不足”的观点,并从临床经验中总结出今人多阴虚内热或兼夹湿邪,形成了“郁热伏气”的体质,认为这是许多疾病尤其是温疴之病的根源。在此基础上,孔伯华形成了一套独特的认证、治疗、用药的方法,颇具实用性。

孔伯华早年曾与人合著《传染病八种证治析疑》一书,晚年有《藏象发挥》《中风》《痢疾》等未脱稿的著述,后由先生后人整理《孔伯华医集》出版。

孔伯华创办北平国医学院,办学15年,培养学生700余人。北平沦陷后,他为了不使北平国医学院落入外人之手毅然停办学校,显示了高尚的民族气节。

新中国成立后,孔伯华任全国政协委员、卫生部顾问、中华医学会中西医学术交流委员会副主任委员、北京中医学会顾问等职。

孔伯华

余少时见家中书画题“方家雅正”,亦闻“方术”“方士”等之辞,不解其深意,问于长辈始知:“方”者,既是医病之方剂,亦是立身之规矩,更是传承之大道。

今年恰逢祖父孔伯华先生诞辰140周年,又值儒家文化与中医文化融合传承发展论坛举办之际,循着先生“四方合一”的人生轨迹,追忆其行医育人、护道济世的生平往事,更能体悟中华文脉与医脉交融的深厚底蕴。

吸古纳今 自成一家

孔伯华出身名门望族,系孔子第74代孙。他自幼熟读四书五经,学习孔孟之道,博闻强记,对于各种典故,信手拈来。早期的启蒙使他具备了深厚的国学根底,也为他日后研习医学古籍、终成一代名医打下了基础。

孔伯华虽出身官宦世家,却生性淡泊,不慕荣利,从未打算将一生花费在追求金榜题名上。

祖父孔宪高对孔伯华的一生影响甚大。孔伯华的母亲体弱多病,又经常随家迁徙,因此常有不适之时。有些地方偏远荒僻,缺医少药,全靠祖父代为诊治调理,家人平日有病,也不须另请医生。孔伯华幼年最大的乐趣,就是跟随在祖父身边,看他开方抓药,在这种环境的熏陶下,孔伯华自幼就对医学产生了浓厚的兴趣。

孔宪高一生正直清廉,平易近人,除了为官和忙于公务,他也会亲自为无钱看病的街坊邻里及穷苦百姓施治,不取分文。孔伯华随家迁徙各地,沿途见到了不少劳苦大众,这让他感到,行医可救人于水火之中。生活在这样一个家庭里,孔伯华全然不同于其他官宦人家的纨绔子弟,他一生待人谦恭礼让,没有不知持家、挥霍无度的陋习。

另一个影响孔伯华走上医学道路的人是他的母亲。由于母亲多病,他看到母亲常年被病痛折磨,感同身受,一直渴望能够找到灵验的药方,使母亲解除病痛之苦。他一心侍奉母亲,凡事亲力亲为,照料母亲,起居、煎药、饮食,从不假手他人。这种至孝的品德,很得亲戚邻里赞赏。祖父过世后,他继续替人看病抓药。

古人说:“医易相通,儒医相通。”由于打下了扎实的国学基础,再加上天资聪慧,勤奋不怠,孔伯华在阅读医学古籍时比常人更能领会其中深意。他认为,有志于医者首先应熟读《黄帝内经》,而后逐步参悟经旨,阅读诸家医论,一定要抱着实事求是的客观态度。孔伯华认为,《伤寒论》这样的经典,“诚然是一部博大精深、理法兼备之不朽著作”,但其毕竟是汉代的著作,“亦有受时代和一方之隅的局限及世态、居民有变等古今之异,倘不知有变,原方照搬,而出现古今之病不能相能者,是咎在后人而无关仲景也”。因此,今人应该“取长舍短,去芜存华”,力避“食古不化”“断章取义”。同时要重视临床实践,只有在临床中才能验证古人的经验,发现问题,获得提高。

孔伯华23岁时,母亲因病重不治,辞别人世。失母之痛让孔伯华颇为内疚,深感自己未尽孝责,也更加坚定了他听从母亲教诲、继续行医的决心。经过多年的刻苦学习,孔伯华渐明医术,开始悬壶济世。由于为人正直温和,诊治患者亲切认真,颇有儒家风范,他很快就成为当地远近闻名的医生。但孔伯华知道,以自己现有的修养和积累,尚有许多病是不能医治的。只有走出去,亲眼见过,亲自诊治过,才能开阔眼界,做到心中有数,诊治更多的疑难杂症。为了积累临床经验,孔伯华除了在家设堂应诊,还经常到各地游历。所到之处如有名医,他一定前往拜访,虚心求教,以博采众家之长。他闻听直隶一代有名医蔡秋堂、梁纯仁,学识渊博,于是前往诚心求教。两位先生对孔伯华亦早有耳闻,对他的学识和为人也非常欣赏,于是悉心传授自己一生行医所得,让孔伯华受益匪浅。

中医界历来有伤寒学派和温病学派的门派之分。孔伯华认为,伤寒学派和温病学派的区别,就是在治疗方法和用药上,有辛温和辛凉之分,但是,究竟要用何药,关键在于辨清疾病的性质。不少庸医拘泥于门派之见,只见温热不见伤寒,或只见伤寒不见温热,不但不能治病救人,反倒断送了患者的性命。

在当时温病多发的情况下,温病学派兴起,且其治愈效果颇佳。对此,孔伯华非常推崇金元四大医家之一的刘完素关于“世态居民有变”的学说,认为人们的身体素质已经大异于古人,所生疾病自然也已经不同。而朱丹溪受业于刘完素的再传弟子罗知悌,从自己的实践中发现,“阴易乏,阳易亢,攻击宜详审,正气须保护”,更将刘完素的思想进一步发挥,提出了“阳常有余,阴常不足”的高论,这尤其让孔伯华推崇备至。在此基础上,他发现今人除了多受温邪困扰之外,还易被湿邪所困,而且常见湿热合邪。他曾在其文章《湿热何其多》一文中感叹:“数十年来临证中,湿家兼热致病者十有八九,此天地气运使然也。”

孔伯华认为,阴虚火热之体或再兼夹湿邪,人体内就形成了一种“郁热伏气”,感受外邪则易发伏气温病,为饮食劳役情志所伤则为内伤杂病,这正是现代人患病的根源所在。此处所说的“郁热伏气”,即指今人阴虚内热之体或伴有湿热内伏。

1915年,孔伯华前往北京就职外城官医官。外城官医院始建于光绪34年(1908年),是最早仿效西方医院体制建立起来的公立医院,是清政府的新政举措之一,除了提供门诊和接收住院等日常工作外,还要负责公共防疫等事宜,责任重大。医院中汇集了当时的一批名医,如杨浩如、陈企董、陈伯雅、赵云卿、张菊人等。到了民国时期,医院得以保留,仍然作为一个公共部门存在。

外城官医院是新式医院,平民百姓都可以排队挂号看病,医生每日在医院坐班接诊患者。由于分科清楚,名医众多,所以慕名而来的患者络绎不绝。除了在实践中积累经验,孔伯华同杨浩如等同事交往频繁,从他们身上学到不少知识,拓宽了自己的视野。

时逢兵荒马乱,再遇天灾,极易引发瘟疫。各地医疗资源缺乏,如有疫情则无法控制,很快就会流行开来,祸及一方。1918年夏秋之际,河北廊坊一带发生霍乱。孔伯华随杨浩如、张菊人、陈伯雅等人深入疫区开展防治工作。

医疗队所到之处,人烟萧条,家家门户紧闭,人心惶惶。很多人因感染卧病在床。事不宜迟,医疗队立即发出告示,在学校内接诊。当时,人们对医疗队并不信任,宁愿留在家中等死也不愿前往就诊。孔伯华等人忧心忡忡,知道只要略一耽搁,就会有更多的患者命丧黄泉。他提议,医疗队要亲自深入各村各户宣传、送医上门,向人们宣讲防治之法。这个策略非常成功,在看到有人成功获救之后,人们的疑虑被打消了,纷纷前来求治。

经过观察,医疗队辨明霍乱发生的缘由,除了气候原因和饮用的井水受到污染外,还与当地人不良的饮食习惯有关,中医辨证属于湿热霍乱或饱食霍乱。经过医疗队数日的治疗,不少人转危为安,疫情得以控制。

从疫区归来后,孔伯华与同仁根据收集的资料,合著了《传染病八种症治析疑》10卷。

为民救病 为国救医

1923年,孔伯华辞去了北平外城官医院的职务,在京自立门户,悬壶应诊。

近代以来,西学东渐,社会思潮倾向于西学,一些人在盲目鼓吹“全盘西化”的同时,激烈地批判中国的传统文化,把不少传统文化精粹看作是封建遗毒。由于中医理念与传统思想文化衣带相连,被斥为是“和巫术一样的封建迷信”。

这种对中医的轻视影响了民众的判断,再加上西医对某些疾病的治疗确实见效很快,服用起来较为方便而且效果很好,于是不少人慢慢接受了西医,一有病首先考虑采用西医治疗,而中医门诊则患者日渐稀少。外城官医院虽然建立之初就是一所中西医综合的医院,但是中西医分工不同,中医负责门诊,而西医则分管病房医务,总的来说是以中医为主。1918年,外城官医院以中医为主的特色已经改变,医院里只保留了少量的中医医务人员,变成了以西医为主的医院了。

有鉴于此,孔伯华最后决定回归中医传统,遂辞去工作,在京悬壶应诊。

对待患者,孔伯华一向是平易近人、有求必应,从不耽误患者的时间。直到老年之后,身体衰弱,力所不逮,他才规定了每日上、下午各诊40人,但对于急症、重症患者,可以随时加诊。他还一直保持着出诊的习惯,对于有重病不能前来者,他总是事必躬亲,不论早晚寒暑,一定坚持前往。

文化学者邓云乡在《文化古城旧事》一书中讲述了一件事。他18岁时得过一次伤寒,已经到了死亡的边缘,家里人已经为他准备后事了。经亲戚介绍,请来了孔伯华。当夜服药后,第二天早上舌苔的颜色有变化,说明病情在向着好的方向转化。家里人忙拿着方子到孔伯华家敲开门,送进去,孔伯华于枕边又增减了几味药,邓家人买了回来继续服用。孔伯华每两天到邓家一次。第一次来看脉,开完方子后关照:明天下午准备患者大便。果然,第二天下午3时许,邓云乡忽然如大梦初醒般睁开了眼睛,醒来后就想大便,便后,顿觉浑身轻松。

挂牌行医后,孔伯华知道世事艰难,民众的日子过得艰苦,于是为早上最先挂号的前10个患者免费施治。对于前来求诊的穷苦患者常是有求必应,从不因为付不起医药费就将人拒之门外。如果特别贫困,孔伯华不但给诊病,而且会手写一张条子,让患者去挂号处领钱作为医药费,这样的济世情怀,深受民众的称赞。

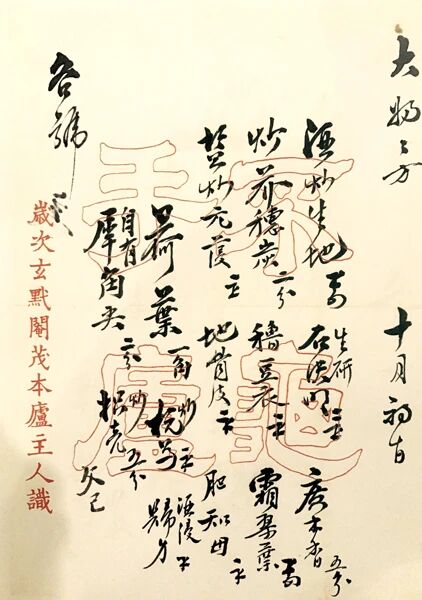

孔伯华处方手稿。

1929年,本已生存在夹缝中的中医面临被取缔的危机。这迫使整个中医界不得不团结起来,为争取中医的生存而抗争。孔伯华也和其他中医界人士一道,为中医的生死存亡呐喊奔忙。

为了团结全国中医力量,争取生存的权利,在北平的孔伯华等名医呼吁大家联合一致,向南京国民政府请愿。一时间,各地的中医组织纷纷组成请愿团,孔伯华被选为华北中医界代表赴南京请愿。

在全国中医界的努力抗争下,南京国民政府卫生部不得不将废止中医案暂时搁置起来,中医终于逃过一劫。

倾力兴学 薪火传承

在经历过南京请愿中医得以保全之后,孔伯华等有识之士深感危机并未解除。中医行业的整体水平不高,这是不争的事实,外界的批评也并非全是毫无根据的,中医界应对此有清醒的认识。但中医传承几千年,为中华民族的生存发展作出了巨大的贡献,无论是它的医理,还是它的医德,都与中国传统文化水乳交融,有着优秀丰富的内涵,应该保护传承下去。

中医虽然博大精深,但真正能够学有所成者还很缺乏,孔伯华深感中医教育的欠缺。当务之急,应该培养中医人才,只有合格的中医队伍得到扩大,将中医的优秀传统发扬光大,为民众解除的病痛越多,才越能取信于民,中医才能避免被废止的命运。

孔伯华联合医界同道于1929年创办了北平国医学院,院址设在北平西单白庙胡同。虽然北平国医学院办起来了,但是学校需要许多老师才能保证教学秩序和教学质量。孔伯华生性和善,又注重与人交往,与当时北平的名医多有交情,因此能够请到一批名医来为学生们授课。

这些名医各有所长、分科细致。如赵树屏讲授《中国医学史》,周福堂、韩纪元、李卓如、任广毅讲授《伤寒论》《难经》,任广毅、宗馨吾、潘霭阳、左季云讲授《金匮要略》,曹养舟、殷佩之、韩一斋讲授《黄帝内经》,金书田讲授《中医诊断学》,苏派名家张菊人、刘润甫讲授《温病学》,孟仲三讲授《中医学》《法医学》,孔仲华(孔伯华胞弟)讲授古文课。临床科的教师有儿科名家瞿文楼、妇科名家姚季英、针灸科名家焦永堃等。安干青、杨浩如、周介人、陈慎吾、马龙骧等名医,均曾在校任课。

学校的课程设计,系统地涵盖了儿科、妇科、诊断、药物、针灸、温病、杂病等中医分科。孔伯华从自己的学习过程中总结经验,认为要学好中医,必须要博学,只有深刻了解了中国的人文传统,才能完整地理解中医理论,才能挑起救死扶伤的重任。为此,孔伯华专门安排课程向学生传授《周易》《论语》《老子》《庄子》《孟子》等中国传统文化经典,以及书法、绘画、文学诗词等,培养学生的人文素质。在专业课程上,北平国医学院对于中医典籍非常重视。孔伯华认为,一切病理,古人都已作了总结,只是很少有人认真发掘而已,只有研读传统的医药古籍,才能打下扎实的基础。值得一提的是,当时的北平国医学院还设置了解剖学等西医课程,显示了孔伯华等人立意改进中医、兼收并蓄的办学思想。

孔伯华最重视学生医德的培养。在他看来,即使学医不成也能顶天立地立足于社会,如果医术高明却只求一己之私,于人于国也只是祸害而已。

北平国医学院以培养人才为目的,并不为获利,因此学费低廉,对于部分家境困难、学习成绩突出的学生还会减免学费,提供食宿。对于那些外地考来住校的学生,孔伯华更是“待徒如子”,时常将他们请到家中作客,留饭留宿。

虽然孔伯华每日诊治的患者不少,收入不菲,但是除去部分家用、办学需要的费用巨大,还是感到经济并不富裕。行医数年,孔家并没有积累下多少产业,也无任何积蓄,有时孔伯华生病不能出诊,甚至需向佣人借钱度日。有时逢年过节,也不得不向钱庄借贷。

1937年“七七事变”之后,北平陷落,伪政权想要将中医收为己用。为此,他们屡次威逼利诱,想要将北平国医学院收归伪政府,改为“国立”医学院,如果不肯合作,那就让北平国医学院永无宁日。最后,为了断绝日本人的念头,孔伯华毅然决定关闭北平国医学院。

孔伯华倾注的心血并没有白费,北平国医学院先后毕业的学生达700多人,为中医的传承和发展延续了血脉。

孔伯华所践行的“一方治己、一方育人、一方治病、一方治乱”的“四方合一”理念,不仅是他一生的人生写照,更为后世中医从业者树立了标杆。如今,140年岁月流转,先生的音容已远,我们缅怀孔伯华先生,既是追忆一位医术精湛、品德高尚的大医,更是传承一种“儒医同源”的文化基因。我们循着先生的足迹,既要坚守“正直端方”的品格,又要秉持“薪火相传”的责任,加强中医人才培养与文献整理,让中医文脉生生不息。